رواد التنوير في الفكر المصري الحديث (9)

* "الفلكي": الاستنارة العلمية بين أغوار الفضاء السحيقة وجذور الحضارة العميقة

- أنجز بحثا في التنبؤ بمقدار فيضان النيل قبل فيضانه ورسم خريطة مشهورة للدلتا يرجع إليها عند التدقيق ورسم أول خريطة صحيحةلمدينة الإسكندرية فى عصر البطالمة

- أنجز دراسته عن عمر الأهرامات والغرض من تشييدها وتناسبها مع نجم الشعرى لتقع الأشعة المباركة - طبقا للمعتقدات المصرية القديمة - للنجم عمودية على الوجه الجنوبى لها

- رصد الكسوف الكلي للشمس عام 1860 بدقة جعلته يحظى بشهرة علمية دولية، وينتزع شهادة عالمية للمصريين والعرب وتأكيدا أنهم لم يعودوا فى حاجة إلى علماء أجانب

عندما كان المؤرخ العلامة "عبدالرحمن الجبرتي" (1753 – 1825) يتشكي للرحالة الإيطالي "بروكي" خلال زيارته لمصر سنة 1822 في زمن حكم "محمد علي باشا" مؤسس مصر الحديثة، من أن الباشا لا ينفق على العلماء كما يجب، ومن أن قلة النفقة أدت إلى انقراض علم الفلك في مصر، لم يكن يدور في خلده أبعد من ذلك العلم الذي تعرّف على اكتشافاته الأوروبية المذهلة من صديقه العالم الفلكي "نووييه" أحد العلماء المصاحبين لحملة بونابرت على مصر (1897 - 1801م). والذي كان والده الشيخ "حسن الجبرتي" يبرع فيه على حالته كـ"علم هيئة" أنتج من خلال معارفه الموروثة عدة رسائل: "في المواقيت"، "المفصحة فيما يتعلق بالأسطحة"، "أخصر المختصرات على ربع المقنطرات". لكن "الجبرتي" الذي ظن في زمنه أن الفلك هو فقط علم يتعلق بقفزة معرفية بشرية هائلة في أعماق الكون الخارجي، لم يكن بوسعه أن يتنبأ أنه علم يتعلق كذلك بقفزة معرفية هائلة في أعماق الأزمنة التاريخية واكتشاف أبعاد حضارة المصريين القديمة.

بعد تلك المحادثة بسنوات قليلة كان الشيخ "رفاعة الطهطاوي" (1801-1873م) يجتهد في دراسة العلوم الحديثة وهو يرافق البعثة التي أرسلها الباشا "محمد علي" إلى باريس. كان "رفاعة" رائد النهضة وإمام التنوير المصري رائدا عظيما كذلك في تعريف المصريين بتاريخهم الحضاري، في أعقاب سلسلة الاكتشافات التي ملأت العالم انبهارا وترتبت على فك العالم الفرنسي "شاملبيون" لرموز الكتابة الهيروغليفية. لكن "الطهطاوي" عندما حاول تسطير الحرف الأول المكتوب في معارف المصريين الفلكية وتحدّث في كتابه "تخليص الإبريز في تلخيص باريز" عن دوران الأرض واستدارتها، سرعان ما تراجع متقهقرا أمام سطوة النزعة الأزهرية التكفيرية المعادية للعلم، فشطب من مسودات الكتاب عبارات تقول: "قال البعض أن القول بدوران الأرض واستدارتها لا يخالف ما ورد فى الكتب السماوية، وذلك لأن الكتب السماوية قد ذكرت هذه الأشياء في معرض وعظ ونحوه، جريا على ما يظهر للعامة لا تدقيقا فلسفيا (علميا)، مثل ما ورد فى الشرع أن الله تعالى أوقف الشمس، فالمراد من هنا تأخير غيابها عن الأعين وهذا يحصل بتوقيف دوران الأرض، وإنما أوقع الله الوقوف على الشمس لأنها هى التي يظهر فى الأعين سيرها".

غير أن إلحاح الحقيقة العلمية يتغلب عليه – كما غالب عالم الفلك الإيطالي الشهير "جاليلو جاليلي" من قبل – وجعله يكتب مجازفا: "وممن قال من علماء المغرب أن الأرض مستديرة وأنها سائرة العلامة الشيخ مختار الكنتاوي بأرض أذوات بقرب بلاد تمبكتو (!!) وهو مؤلف مختصر في فقه مالك ضاهى به متن الخليل، وضاهى أيضا ألفية ابن مالك، وله مؤلفات كثيرة، وألف كتاباً أسمه "النزهة" جمع فيه جملة علوم، فذكر بالمناسبة علم الهيئة (الفلك)، فتكلم عن كروية الأرض وعن سيرها ووضح ذلك، فتلخص من كلامه أن الأرض كرة ولا يضير الاعتقاد بتحركها أو سكونها". ولم يسلم "الطهطاوي" ولا "الكنتاوي" بعد كل تلك المناورة الطويلة من الهجوم على عقيدتهما!.

غير أنه لا "الجبرتي" ولا "الطهطاوي" كلاهما كان يمكنهما أن يتصورا ببساطة أن صبيا مصريا قادما من أعماق ريف الدلتا سوف يتمكن من توحيد كل تلك الأبعاد المعرفية المخيفة والملعونة أزهريا: الفلكية والتاريخية والجغرافية، ليقهر بها الجهل الديني والتخلف الحضاري، ويبهر العالم من جديد بكشوف مصرية واختراقات معرفية باستخدام أدوات العلم الأوروبي الحديث. تماما كما انبهروا بالمصري القديم وبنتاج تحضره القديم. كان هذا الصبي هو عالم الفلك المصري الشهير "محمود باشا الفلكي".

سيرة علمية فيّاضة

وُلد "محمود حمدي" الملقب بـ"الفلكي" سنة 1815م في قرية الحصة بمديرية الغربية وبدأ تعليمه من كُتّاب القرية. في عمر العاشرة توفي والده فانتقل بصحبة شقيقه إلى مدينة الإسكندرية ليلتحق بالمدرسة الأميرية، ومنذ مراحل تعليمه الأوليّ ظهرت مخايل النجابة والنبوغ وأمارات الذكاء والاجتهاد والولع بالعلوم على الصبي العبقري.

يلتحق بمدرسة "دار الصناعة" / الترسانة (المدرسة البحرية) بالإسكندرية، وكان يرأسها المهندس الفرنسي "سيريزي بك" مؤسس البحرية والأسطول المصري، ويقوم بالتدريس فيها مهندسون فرنسيون وإيطاليون. وعندما يتخرج منها في سنة 1833 يتجه إلى حي بولاق القاهري بسبب تفشي وباء الطاعون في مدينة الإسكندرية، ملتحقا بالقسم الثاني من "مدرسة البوليتكنك" - الذي تحول فيما بعد إلى "مدرسة المهندسخانة" – ويتخرّج منها سنة 1839 أول دفعته. تعينه الحكومة وهو في الرابعة والعشرين من عمره برتبة الأسبران (ملازم) أستاذا للعلوم الرياضية في مدرسة المهندسخانة، وكان يرأس المدرسة الشهيرة في تلك الآونة "لامبير بك"، وهو مهندس فرنسي قدم لمصر بصحبة أتباع الحركة "السان سيمونية" – وهي حركة اشتراكية فرنسية - الذين هاجروا جماعيا لمصر خلال حكم "محمد علي باشا" وأسهموا إسهاما عظيما في نهضتها، واشترك في بناء القناطر ثم هاجر من مصر فور وفاة الباشا.

في مدرسة المهندسخانة وخلال فترة تدريسه يترجم "محمود حمدي" عن الفرنسية أول كتاب باللغة العربية في علم التفاضل والتكامل. لكن النابغة يتحول بعد الحصول على رتبة اليوزباشي (نقيب) إلى عشقه الحقيقي وهو دراسة الفلك، ليصبح من مريدي "الرصدخانة" (المرصد الفلكي) الذي ألحقه "محمد علي" بالمدرسة وزودّه بأحدث الأجهزة والأدوات الفلكية آنذاك، وكان العاملون فيه لابد وأن يكونوا من خريجي المهندسخانة.

في تلك الفترة أعد رسالة علمية بعنوان: "نبذة مختصرة في تعيين عروض البلاد وأطوالها وأحوالها المتحيرة وذوات الأذناب واللحى". وعندما طلب منه "محمد على" تحديد المساحات المنزرعة من الأرض لتحديد خراجها استطاع أن يعيّن خطوط الطول ودوائر العرض لنحو ثلاثين نقطة في الدلتا والوجه القبلي، ليقوم بقياس المساحات المنزرعة على أسس علمية لأول مرة في مصر. وينعم الباشا على "محمود حمدي" برتبة "صاغقول أجاسي" التي يقول عنها المؤرخ "جورجي زيدان": "ولا يخفى ما كان للرتب من المنزلة إذ ذاك؛ فكانت الحكومة لا تنعم على أحد برتبة ما لم يأتِ عملا عظيما يمتاز به عن أقرانه، أو يقوم بخدمة ذات بال، فحصوله على هذه الرتبة دليل على علو همته ورفع منزلته، على أنها كانت داعيا إلى تنشيطه، فأكب على التبحر في العلوم".

في سنة 1850م بعد وفاة "محمد علي" بأقل من عام، تختاره الحكومة المصرية بناء على ترشيح رائد التعليم "علي باشا مبارك" وتبعث به إلى فرنسا لدراسة الطبيعة وليتم دراسته الرياضية والفلكية. وتستمر البعثة تسع سنوات متوالية يلازم خلالها "الفلكي" مرصد باريس الفلكي، ويظهر نبوغه من خلال إدخال تعديلات على بعض أدوات الرصد المتطورة، وينشر أبحاثه الفلكية في المجلات العلمية الفرنسية والأوروبية، واضعا العديد من الرسائل المهمة التي قدم بعضها للمجمع العلمي الفرنسي. من بينها رسائله المشهورة عن التقاويم الإسرائيلية والإسلامية والعربية. قُدمت الأولى للمجمع العلمي البلجيكي ثم طُبعت في بروكسل سنة 1855م، وخلاصتها تعيين زمان ابتداء تاريخ اليهود، وهو عندهم في ٧ أكتوبر سنة ٣٧٦١ قبل الميلاد، وهو اليوم الذي تمت الخليقة فيه ويبدأ عندهم من الساعة السادسة مساء مقسما إلى ٢٤ ساعة، ثم تقسم الساعة إلى ١٠٨٠ قسما، ويقسم كلّ منها إلى ٧٢ جزءا، كما بحث في أسبوعهم وشهرهم وسنتهم والأيام التي تبدأ بها مع تعيين أعيادهم ومقارنة تاريخهم بتاريخ الميلاد المسيحي.

أما رسالته عن التقاويم العربية قبل الإسلام، وهي التي قام بتعريبها "أحمد زكي باشا" بعنوان "نتائج الإفهام في تقويم العرب قبل الإسلام". فقد نشر سنة ١٨٥٨م بمطبعة بولاق، بحث فيه فلكيا عن يوم ولادة رسول الإسلام، وتوصل إلى نتيجة مفادها أنه ولد في ٩ ربيع الأول، الموافق ٢٠ أبريل سنة ٥٧١ للميلاد. ثم دقق النظر في حال التقويم العربي بالحساب القمري، وبحث فيه عن عمر النبي عند وفاته، فبلغ ستين سنة شمسية و٢٨ يوما، أو ٦٣ سنة قمرية و٣ أيام، متوصلا لأن العرب في جاهليتهم لم يكونوا يعرفون الساعات التي ينقسم إليها اليوم.

حصل "الفلكي" على شهادته العليا من باريس سنة 1854 أي بعد أربع سنوات فقط من وصوله للعاصمة الفرنسية. ثم تنقل بعد ذلك بين العواصم والمدن الأوروبية، حيث نجح في قياس شدة المجال للمركب الأفقي للقوى المغناطيسية الأرضية في ثلاثين مدينة ألمانية وبلجيكية لصالح أكاديمية العلوم البلجيكية. وبتكليف من الحكومة المصرية وسع مجال أبحاثه ليشمل الجزر البريطانية وهولندا وفرنسا، ليتمكن من تحديد الميل المغناطيسي للمحصلة الكلية للمجال المغناطيسي الأرضي في 45 محطة أرصاد متوزعة بين الدول. وينهى رصده العظيم بوضع خريطة دقيقة لتلك المنطقة الجغرافية، مقارنا بين النتائج التي توصل إليها ونتائج عالم الفلك الإنجليزي "إدوارد سابين". ومن ثم يتقدم برسالة عن "المواد المغناطيسية الأرضية" إلى المجمع العلمي بفرنسا سنة 1856م.

ويعود "محمود الفلكي" من رحلته العلمية الظافرة إلى مصر في 18 أغسطس 1859م، ينتخب عضوا في المجمع العلمي المصري الذي أسسه نابليون أثناء الحملة الفرنسية، ويشرف على المرصد الفلكي المصري بعد انتقاله إلى منطقة العباسية. وبتكليف من الخديوي "سعيد" الذي أنعم عليه برتبة أميرالاي قام برسم خريطة طبوغرافية للقطر المصري استغرقت عشر سنوات، بدأها برسم خريطة الوجه البحري رسما مدققا يدل على طول باعه ومهارته في التخطيط والهندسة، وهي خريطة مشهورة باسمه، "ماستر" يرجع إليها عند التدقيق. وفي سنة 1860م يكُلفه الخديوي بطلب من علماء أوروبا برصد كسوف الشمس وتسجيله، وكانت منطقة الكسوف الكلى تبدأ من كاليفورنيا الأمريكية وتمتد حتى جنوب أفريقيا عبر المحيط الأطلسي، واختار "الفلكى" مديرية دنقلة في شمال السودان كموقع للرصد، ثم سافر إلى هناك وأستطاع أن يرصد الكسوف لحظة بلحظة وسجله في تقرير بعثه إلى أكاديمية العلوم بباريس وأشادت به.

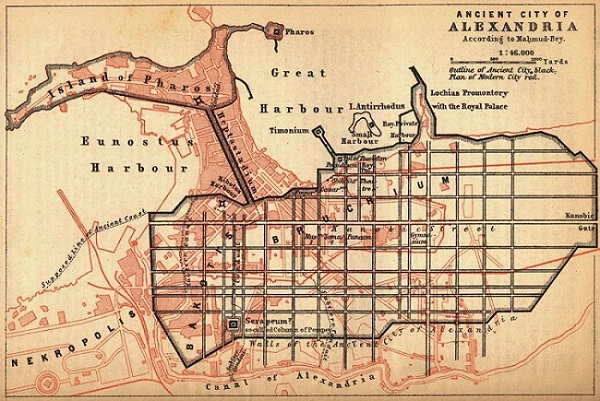

حضارة مصر في أبحاث العلاّمة الفلكي

أنجز "الفلكي" بحثا في التنبؤ عن مقدار فيضان النيل قبل فيضانه، بعد أن جمع بيانات عن فيضان النيل من سنة 1825 إلى سنة 1864م، وقد أصبح بحثه ذاك مرجعا أساسيا لتقديرات الرى في مصر. وفي سنة 1866م أراد امبراطور فرنسا وضع كتاب عن تاريخ حياة "يوليوس قيصر"، فأبدى رغبته للخديو إسماعيل فى الحصول على رسم لمدينة الإسكندرية فى العصر البطلمي القديم. وكلف الخديو "محمود باشا الفلكى" بالقيام بهذه المهمة مانحا إياه مطلق الحرية فى عمل الحفريات الأثرية اللازمة. وينجح الفلكى فى القيام بمهمتة فى رسم خريطة مدينة الإسكندرية القديمة على الرغم من صعوبات كثيرة واجهته، فلم يتم العثور على أثر هام لإحتمال أن مدينة البطالمة قد غارت تحت منسوب عميق من مياه البحر. لكن خريطته رغم ذلك كانت أول خريطة صحيحة لمدينة الإسكندرية فى عصر البطالمة اليونانى والرومانى، وأثبتت لأول مرة أن شوارع المدينة القديمة كانت مستقيمة ومتقاطعة، وأن أهم شوارعها كانت "كانوب" ثم ضريح الإسكندر الأكبر - النبى دانيال حاليا، وتحوز خريطة العلاّمة الفلكي على موافقة وإعجاب علماء العالم دون أي معارضة، وتثبت صحة تحديده لمواقع أسوار المدينة وقت تأسيسها، ومواقع المنارة والمكتبة وقبر الإسكندر وقصور البطالمة، كما حددها العالم العبقري.

أما دراسته عن "الكسوف الكلي للشمس في دنقلة" (طبعت بباريس سنة 1861م)، فهي رسالة في الكسوف الكلي الذي ظهر بدنقله وشاهده هو بنفسه هناك بعد أن سافر من أجله في اراضي النوبة الوعرة على ظهر الجمال لمدة عشرة أيام. تلفت بسبب الرحلة الشاقة أدواته الفلكية لكنه رغم ذلك قام برصد الكسوف بدقة جعلته يحظى بشهرة علمية دولية، وبشهادة عالمية للمصريين والعرب أيضا، حيث ورد في تقرير العلماء: "إن العرب اليوم يدركون بصورة أفضل كنه العلم الحديث وماله من قوة خارقة، حتى إنهم لم يعودوا فى حاجة إلى علماء أجانب فلديهم علماؤهم من مواطنيهم. والعرب اليوم يدفعون الحركة العلمية إلى الأمام مظهرين بذلك أن الجنس الذى نقل علوم القدماء إلى الغرب لم يعتريه ضعف أو وهن".

ومن أخلد أعمال "الفلكي" المصرية دراسته عن عمر الأهرامات والغرض من تشييدها وتناسبها مع نجم الشعرى الذي كان معبودا للمصريين القدماء، وقد نشر بالمطبعة المصرية الفرنسية في نفس عام رحيله سنة 1885م. حيث أخذ بنفسه مقاييس الأهرامات وموقعها من التناسب الفلكي، وكان رأيه أن الغرض الأصلي من بنائها فلكي وهو التناسب مع نجم الشعرى المعبود. يقول عن ذلك الأميرالاي "محمد مختار باشا": "وعلى ذكر هذه الرسالة يجدر بي إيراد عبارة هي في حد ذاتها صادرة عن أفكار شخصية، فقد كنت موجودا مع المرحوم عند شروعه في أخذ مقاييس الأهرام وموقعها من التناسب الفلكي، وأعلم علم اليقين بأنه وصل للاطّلاع على الغرض من تشييدها، إذ وجد تحكيمها في رسم يقابل بالضبط كوكب الشعرى عند طلوعه، فكأن الآمر ببنائها أراد أن يجعلها مزولة يعرف بها يوم شم نسيم العلماء، ولأجل تعريض جثث المدفونين فيها لموافاة صعود الكوكب المذكور، فيسبغ عليه من آياته رحمة وغفرانا؛ إذ ليس بخاف أن كوكب الشعرى كان عند الأقدمين، وخصوصا المصريين، من أجل المعبودات، حتى عبر عنه بعضهم بإله الآلهة".

توصل "الفلكى" عن طريق القياسات الدقيقة إلى نتيجة تفيد بأن جميع وجوه الأهرام مائلة بالتساوى نحو الأفق بزاوية محددة، يقول عنها في دراسته: "والميل الثابت لأهرام منف قد جُعل 52 درجة ونصفا لكى تقع الأشعة المباركة - طبقا للمعتقدات المصرية القديمة - لنجم الشعرى عمودية على الوجه الجنوبى للأهرام، حتى يمكن للإله القاضى أن يبعث بتأثيره ورحمته من فوق عرشه أو من ذروة مداره إلى الجسد الذى أُودِع الهرم وأخضِع لحكمه". ثم ربط "الفلكي" بين طريقة الدفن الملكية في الأهرامات والتقاليد المتبعة في دفن موتى المسلمين، الذين يرقدون على جنوبهم اليمنى وتولى وجوههم شطر الكعبة. وقد أرجعت دراسته زمن بناة الأهرامات إلى القرن 34 قبل الميلاد.

كافأت مصر نابغتها عبقري الفلك المستنير بمناصب كثيرة، منها ناظر مدرسة المهندسخانة سنة 1871م، ونظارة (وزارة) الرصدخانة، وتمثيل الحكومة المصرية فى المؤتمر الجغرافى بباريس سنة 1875م، وآخر فى البندقية سنة 1881م باعتبارة وكيلا للجمعية الجغرافية المصرية. وتولى نظارة الأشغال سنة 1882م، وعين وكيلا لوزارة المعارف من 1882-1884م، ثم وزيرا للمعارف سنة 1884م، الى جانب رئاسة الجمعية الجغرافية المصرية حتى وفاته عام 1885م. وعندما فقدته مصر كان "محمود باشا الفلكي" لايزال يعمل على مؤلفه الأخير وهو "رسالة في موازين النقود المصرية".

----------------------------

بقلم: عصام الزهيري

من المشهد الأسبوعية